农民愁“丰收不增收”、消费者怕“食材没溯源”——传统农业的两大难题,现在有了新解法!认养农业像一股清风,打破“先生产再找销路”的被动,让消费者提前认养果树、菜地,从种养源头参与,既帮农户稳订单,又让大家吃得放心,更成了乡村振兴的创新样本。

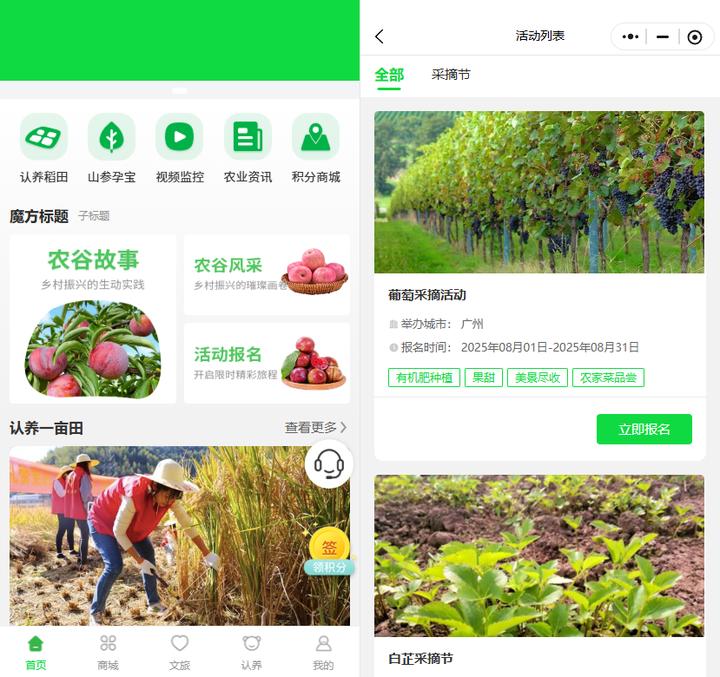

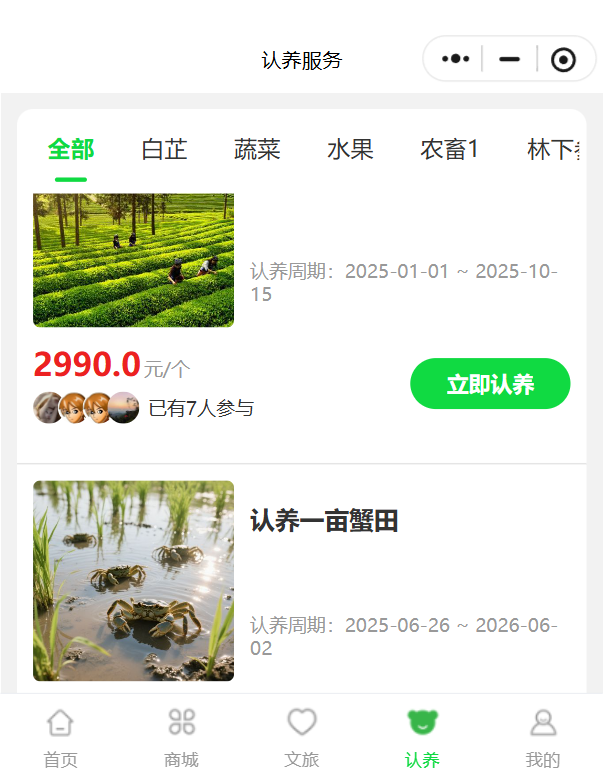

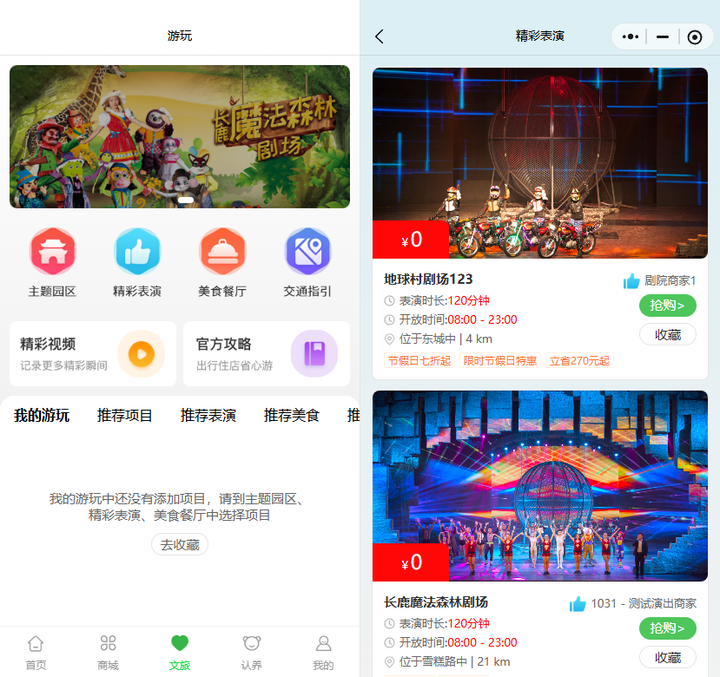

认养农业的核心竞争力,在于重构了农业生产与消费的连接方式。它打破传统农业“先生产再找销路”的被动模式,建立起消费者与生产者的直接对接通道——你可以根据家庭需求,提前认养几棵果树、几分菜地,甚至几只家禽,从种养殖源头参与农业生产。这种“订单式生产”对双方都是利好:农户不用再担心“丰收不增收”,能根据认养订单精准规划种植品种、控制养殖规模;你也能通过线上群聊、定期播报,实时掌握农产品生长动态,有空还能去农场体验播种、施肥,亲手参与的过程不仅有趣,更能建立对食材的信任。为了留住消费者,农户也会更主动地遵循绿色种植、生态养殖标准,农产品品质自然更有保障。不过这种“产销直连+品质可控”的模式要真正落地,离不开一套能打通全流程的系统支撑——从认养订单的精准统计,到生长动态的高效同步,再到品质标准的数字化记录,每个环节都需要适配的工具衔接。而广州赤焰信息(微信ID:chiyanmary)的认养农业系统,刚好能匹配这些需求:它可帮助农户自动整合认养订单数据,快速生成种植计划;也支持通过线上模块实时推送田间影像、生长报告,让消费者随时查看;还能记录绿色种植过程中的投入品使用、检测结果,形成可追溯的品质档案,为模式落地补上了系统层面的缺口。认养农业能快速发展,离不开现代技术的“加持”。现在不少认养基地都装了物联网设备——温度、湿度传感器实时监测作物生长环境,一旦数据异常会自动预警;田间的摄像头更是让你实现“24小时云监工”,打开手机就能看蔬菜浇水、果树挂果,吃得更放心。大数据也帮了大忙:通过分析消费者的认养偏好,比如哪些品种更受欢迎、认养周期多长,能帮农户提前预判市场需求,避免盲目跟风种植;而智能灌溉、精准施肥技术,既减少了水、肥浪费,降低生产成本,又能让农产品长得更好,实现“提质又增效”。像生物防治技术的应用,还能减少农药使用,让认养的农产品更符合健康消费需求。认养农业能从“小众尝试”变成“规模发展”,政策支持是重要推手。各地政府都在发力:土地流转上,简化手续、明确权益,让农户能放心把土地整合起来搞认养基地;资金上,给补贴、搞贷款贴息,帮农户解决建大棚、买设备的钱袋子问题;监管上,规范认养合同、打击虚假宣传,不管是消费者担心的“货不对板”,还是农户顾虑的“认养后违约”,都有政策兜底。正是这些支持,让更多企业、合作社愿意投身认养农业,也让农户敢尝试、能安心,为行业发展营造了良性环境。认养农业不只是“卖农产品”,还把农业和旅游、教育、文化绑在了一起,挖出了更多价值。很多认养农场会搞农业观光:春天带你赏油菜花、采草莓,秋天邀你摘橘子、挖红薯,城里人选个周末带家人去体验田园生活,农场多了一笔旅游收入;有的还和学校合作,变成“农耕教育基地”,让小朋友亲手种蔬菜、观察昆虫,既学了知识,又培养了劳动意识。更有意思的是文化融合——不少地方把本地民俗、传统手艺融进认养产品里,比如给认养的大米印上非遗图案,把茶园认养和茶艺体验结合,让农产品不仅是“吃的”,还成了带文化温度的“伴手礼”,附加值一下就提上去了。认养农业的价值,在于它给乡村振兴提供了一套“可学、可用”的模式:用创新机制化解市场风险,用技术提效率,用政策稳根基,用融合增价值。各地不用“一刀切”,可以根据自己的资源选方向——山区适合搞果树认养,平原能做粮食认养,靠近城市的地方还能发展“周末体验式认养”。通过认养农业,不仅农户能多赚钱,还能吸引年轻人回村搞运营、做直播,乡村环境变美了,老手艺、老民俗也能传下去,正好契合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明”的乡村振兴目标。总之,认养农业不是“噱头”,而是能破解传统农业痛点、给乡村带来真活力的好模式。随着大家对食品安全、体验式消费的需求越来越高,它的发展空间会更广阔,也会成为推动农业现代化、实现乡村繁荣的重要力量。